ご参拝・ご祈願

ご祈願・出張祭典(外祭)

祈願受付について

【受付時間】午前9時~午後4時30分

※正月、七五三詣の時期は、若干変更になります。

【受付場所】神符守札授与所(参道右側)

※車祓は社務所が受付になります。

【初穂料】個人・・・5,000円

団体(会社等)・・・20,000円~

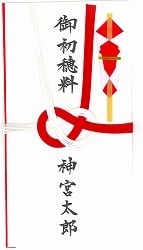

※熨斗には、「御初穂料」と氏名をご記入下さい。

※自動車、バイクのお祓いも、5,000円です。

(但し、自転車(じてんしゃ)のお祓いは3,000円)

【予 約】個人・・・不要 団体・・・要予約

※日によっては、祭典、結婚式を斎行致しますので、

お問い合わせ下さい。

※命名につきましては、事前にご連絡下さい。

【服 装】各自不敬にならぬようご配慮下さい。

※男性は上着、ネクタイ、女性はこれに準ずる服装が望ましいですが

襟のあるシャツ、スラックス等でも結構です。

くれぐれもTシャツ、ジーンズ、短パン、サンダル等はお控え下さい。

【駐車場等】交通案内をご覧下さい。 交通案内

祈願祭式次第について

【式次第】

一、修祓(しゅばつ)・・・諸々の罪や穢れを祓い清めます。

一、祝詞奏上(のりとそうじょう)・・・神職が祝詞奏上し、願意(願い)を神様に奉告致します。

一、金幣拝戴(きんぺいはいたい)・・・金幣にて神様の御神徳をお受けいただきます。

一、拝礼(はいれい)・・・二礼二拍手一礼の作法にてご拝礼いただきます。

一、神酒授与(しんしゅじゅよ)・・・御神酒をお受けいただきます。

※時間は約20分程です。状況により若干変更になります。

「人生儀礼」のお祓い

古来日本人は、人生の節目にはお祓いし、清らかであることが人生をより充実したものに導く一つの条件であると信じて来ました。これらの節目は、「人生儀礼」と呼ばれています。

【安産祈願】

母親の無事な出産と、子供が健康で無事に生まれますようお祓い致します。

たくさんの子を産み、お産が軽い犬にあやかって「妊娠5ヶ月目の戌の日」に腹帯を巻く「帯祝い」の日に

併せて行うことが多いようです。

※腹帯もお祓い致しますので、ご持参下さい。

(さらしに限らず、実際に使用される物をお持ちいただいても結構です。)

令和6年戌の日

令和6年戌の日

月 | 日 |

1月 | 11日(木)・23日(火) |

2月 | 4日(日)・16日(金)・28日(水) |

3月 | 11日(月)・23日(土) |

4月 | 4日(木)・16日(火)・28日(日) |

5月 | 10日(金)・22日(水) |

6月 | 3日(月)・15日(土)・27日(木) |

7月 | 9日(火)・21日(日) |

8月 | 2日(金)・14日(水)・26(月) |

9月 | 7日(土)・19日(木) |

10月 | 1日(火)・13日(日)・25日(金) |

11月 | 6日(水)・18日(月)・30日(土) |

12月 | 12日(木)・24日(火) |

【命名】

○命名のお手伝いをします。命名までの流れは次の通りです。

①赤ちゃんがお生まれになられてからお申し込みください。

②お電話にてお申込みいただくか、申込書に必要事項を記入の上、郵送またはFAXにてお送りください。

(申込書はこちら→PDFファイル)

③鑑定結果を申込者へ連絡致します。

④決定した後に、当宮までお越しいただきます。

※事前連絡なしの来宮はご遠慮願います。

○初穂料について

5,000円

※当宮で名前が決定した場合は、命名書3枚をお祓いしてお渡し致します。(4枚目以降は、1枚につき500円要)

※名前が決定した後、命名書のお祓いを致しますので祈願時に準じた服装でお越しください。

※命名書は神棚にお供えし、神様にご奉告し、親戚、縁者にお披露目して下さい。

【初宮詣】(お宮参り)

誕生した赤ちゃんが、初めて神社に参詣し、自分が住むところの神様に出生を奉告する儀礼です。

男子は生後32日目、女子は33日目を目途にお祓いします。

子供が無事に生まれたことに対する御礼と、健やかな成長を併せてお祈り致します。

※お祓いの「証書」を記念にお渡しします。

【初節句】

お宮参りを終えた後、初めて迎える節句の日にお参りします。

女の子は桃の節句(3月3日)、男の子は端午の節句(5月5日)に行います。

桃の節句にはお雛様を飾り、端午の節句には鯉のぼりや武者人形を飾りお祝いする風習です。

【一歳詣(初誕生)】

満一歳の誕生日にお参りします。

平たい誕生餅を作りその上に子供を立たせたり、この日に作る餅(力餅・タツタリ餅・立餅)を子供に背負わせ一歩でも歩ければ喜びお祝いするなど、地方によって様々な慣習があります。

平たい誕生餅を作りその上に子供を立たせたり、この日に作る餅(力餅・タツタリ餅・立餅)を子供に背負わせ一歩でも歩ければ喜びお祝いするなど、地方によって様々な慣習があります。

【七五三参り】

3歳の男女児、5歳の男児、7歳の女児のお祓いです。元気に育ったことを感謝するとともに、今後とも元気に成長するよう祈ります。

昔は乳幼児も生存率が低く、子供が大人に成長するまでの幼児期は特に病気などの不慮の病によって

亡くなることが多くありました。「七歳までの神のうち」という先人の言葉も残されているように、七歳までは

神様からの授かり者であるとの意識が強くありました。故に成長の過程において、氏神さまに祈願し子供の

無事成長することを祈念したのです。

・「髪置き(かみおき)」のお祝い 3歳男女

昔は三歳までは頭髪から病気が入ると信じられていたので、髪を伸ばさず剃り続けていました。

よってこのお祝い以降に髪を伸ばす区切りとしました。

・「袴着(はかまぎ)」のお祝い 5歳男児

男の子が初めて袴を着るお祝いです。

・「帯解き(おびとき)」のお祝い 7歳女児

それまで紐で着ていた着物を、これ以降帯を締めるように替えました。

令和6年七五三一覧

7歳(女) | 5歳(男) | 3歳(男女) | |

満 | 平成29年生 | 平成31年生 令和元年 | 令和3年生 |

数え | 平成30年生 | 令和2年 | 令和4年生 |

【厄祓】

古来人生の大きな変わり目を「厄年」といい、身を慎み、神様のご加護を求めて祈願します。

最近では、厄年を厄難を受けることが多い年であるとか、忌み嫌うことのみ強調されていますが、本来は「厄=役」でもあり、世の中のお役に立つこと、その様な年まわりとなったことをお祝いする年でもありました。

前厄、本厄、後厄の3年間は厄祓等を受けられ、人生の大きな節目を大過なくお過ください。

※厄年の3年間を無事に過ごされたことを、神様に奉告し感謝する厄明奉斎(御礼参り)も受け付けております。

前厄、本厄、後厄の3年間は厄祓等を受けられ、人生の大きな節目を大過なくお過ください。

※厄年の3年間を無事に過ごされたことを、神様に奉告し感謝する厄明奉斎(御礼参り)も受け付けております。

お願いするばかりでなく、必ず御礼することもお忘れなく・・・

※数え年ですので誕生日に関わらず、その年1年間が厄年にあたります。

令和6年厄年一覧

女 性 | 男 性 | ||||

前厄 | 本厄 | 後厄 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |

平成19年生 18歳 | 平成18年生 19歳 | 平成17年生 20歳 | 平成13年生 24歳 | 平成12年生 25歳 | 平成11年生 26歳 |

平成5年生 32歳 | 平成4年 33歳 | 平成3年 34歳 | 昭和59年生 41歳 | 昭和58年生 42歳 | 昭和57年生 43歳 |

昭和64年生 平成元年 36歳 | 昭和63年生 37歳 | 昭和62年生 38歳 | 昭和40年生 60歳 | 昭和39年生 61歳 | 昭和38年生 62歳 |

【長寿】 (年祝い)

人生の節目を祝うものです。

神武天皇は、『古事記』によると137歳(『日本書紀』では127歳)の長寿であったことから、長寿の神様としても知られています。

お祝いの年を無事に迎えられたことに感謝し、これからも清々しくお過ごしになられますようお祈り致します。

祝名 | 意味 | 意味 | 生まれ年 |

還暦(かんれき) | 生まれた年と同じ干支が巡ってくる年 | 61歳 | 昭和39年生 |

古希(こき) | 杜甫の「人生七十古来稀なり」という一節にちなんだもの | 70歳 | 昭和30年生 |

喜寿(きじゅ) | 「喜」を略字で「七十七」と書くことから | 77歳 | 昭和23年生 |

傘寿(さんじゅ) | 「傘」を略字で「八十」と書くことから | 80歳 | 昭和20年生 |

米寿(べいじゅ) | 「米」を分解すると「八十八」と書くことから | 88歳 | 昭和12年 |

卒寿(そつじゅ) | 「卒」を略字で「卆」と書くことから | 90歳 | 昭和10年 |

白寿(はくじゅ) | 「百」から一を取ると「白」という字になることから | 99歳 | 大正15年生 昭和元年 |

生活に根ざしたお祓い

日々生活する上での様々な迷いや心の不安を和らげるべくお祓いします。

【家内安全】

ご家族のご多幸と、家内の安全を祈ります。家族揃ってお参り下さい。

【病気平癒】

手術の成功や病気の完治を祈ります。代理でのお祓いも承っております。

【合格祈願】

試験での実力発揮を祈ります。お下がりに「絵馬」を授与します。したためた後に境内の絵馬所にご奉納下さい。

【社運隆昌】

会社の安全と隆昌を祈ります。団体でのご祈願は別料金となりますので、事前にご予約下さい。

外祭(土地、新築家屋、事務所などのお祓い)

神葬祭

神道式で行われるお葬式を「神葬祭」といいます。

【神葬祭】

故人が御祖神として上がります為の重要な意義を持つ儀式です。故人の御冥福と御祖の神として安らかに

神上りまして御家の守神となりて大いなる恩恵を給わらんことを切にお祈り致し、慎しみて御奉仕をさせていた

だきます。

【納骨祭・五十日祭】

神葬祭後五十日目に斎行致します。一般的には五十日祭をもって忌明けとされ通常に戻ります。

五十日祭を終わるまでは、神社への参拝等をお控え下さい。

【年祭】

霊祭の後は年祭を行います。おおよそ満一年目に一年祭を、以後三年祭、五年祭、十年祭と行い、その後は

十年ごとに行います。親族縁者が集い御祖先様の御功績を偲び奉り、その深い恩頼に対し感謝の心を以て

霊をお慰めする祭です。